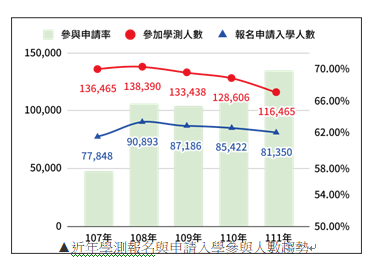

指考走入歷史,新制「分科測驗」上路

自110年7月起,指考正式畫下句點,臺灣的高中升學制度迎來重大轉變,分科測驗成為新的里程碑。這項制度的推出象徵教育評量的新篇章,其中最引人注目的變革之一,就是採用全新的成績分級制度。

原本的百分制被改為45級分評量,引發各界高度關注;隨後又調整為60級分並最終定案。這樣的改動雖旨在提升評量精準度與公平性,卻也引來不少質疑與討論聲浪。

成績轉換方式

這項轉變深受「108課綱」的影響。108課綱導入了學測(X)、分科測驗(Y)以及綜合學習表現(P),也就是俗稱的「學習歷程檔案」。最初,教育部的規劃是將學測與分科測驗的成績合併運用於申請入學與考試分發管道。

然而,由於申請入學包含面試等多元評量方式,而分科測驗僅依賴筆試成績,兩者性質不同,加上報考人數的差異,引發了公平性的疑慮。

為了解決這個問題,教育部與大學入學考試中心進行了模擬測試,分別以45級分、60級分和75級分制進行分析。最終,考量到鑑別度與公平性,決定分科測驗採用60級分制。

自111學年度起,「考試分發」制度正式啟用,升學評量方式隨之調整。除了需通過學測或英聽作為基本檢定門檻外,各校系在採計科目方面,將從學測、分科測驗及術科考試中擇3至5科作為評分依據。其中,分科測驗至少需採計一科,但若校系採計的是音樂術科,則不受此限制。

📚 分科測驗科目

分科測驗提供以下7科選考,考生可依報考校系需求自由搭配應試:

1️⃣ 數學甲

2️⃣ 數學乙

3️⃣ 歷史

4️⃣ 地理

5️⃣ 公民與社會

6️⃣ 物理

7️⃣ 化學

8️⃣ 生物

自111學年度起,分科測驗成績改為60級分制,強調細緻的分數區分與比較。

📝 學測科目與成績採計方式

學測科目共有6科,也採自由選考制:

● 國文(含國綜與國寫)

● 英文

● 數學A、數學B(二選一)

● 社會

● 自然

值得注意的是,學測成績的計算方式將視其用途而有所不同:

當學測作為「檢定科目」時:採用15級分制。

當學測作為「採計科目」時:則改採60級分制,與分科測驗相同。

分科測驗說明簡介

分科測驗各考科的測驗時間均為80分鐘。且各考科均依據108課綱命題,測驗範圍如下表:

(資料來源:大學入學考試中心)

分科測驗各考科的題型可包括:選擇題型(單選題、多選題)、選填題型(僅數學甲)、混合題型與非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇(填)題與非選擇題的題型,為題組形式。

各題型的比重,由各考科依其特性而定,可參閱本會大考中心網站公告的111學年度起適用之分科測驗各考科考試說明及參考試卷。

📚 分科測驗題型與計分說明

分科測驗的題型包含四大類型:

- 選擇題(單選題、多選題)

- 選填題(例如數學甲)

- 混合題型(綜合選擇、選填與非選擇)

- 非選擇題(申論、作圖、計算等)

其中「混合題型」為近年特色之一,常以資料分析情境題組形式出現,結合多種題型於同一題組,搭配「卷卡合一」作答方式,即所有作答格式皆整合於單一答題卷中。

🧩 考題設計趨勢

考題整體趨向於:

- 資料型題目:提供圖表、情境背景等資訊,要求考生理解與分析。

- 整合型能力:跨章節、跨技能整合解題。

- 多元作答:包括申論題、計算題、作圖題等不同方式。

👉 每科成績以 100 分為滿分。

✏️ 選擇題計分規則

✅ 單選題

- 每題僅有一個正確或最適當選項。

- 答對得分。

- 答錯、未作答、或畫記超過一個選項者,該題以 0 分計算。

✅ 多選題

- 每題有多個選項,且至少有一個正確答案。

- 各選項獨立判斷正誤:

- 所有正確選項答對者,可獲得題目滿分。

- 若答錯 k 個選項,得分 = (n - 2k) / n × 該題總分。

- 最低得分為 0 分(未作答或得分小於 0)。

答題卷說明

111學年度開始,分科測驗將使用「卷卡合一」的A3答題卷,將以往分開的答案卡(適用選擇題型、選填題型)與答案卷(適用非選擇題型)合併為一張,考生可在答題卷上同時作答選擇題和非選擇題。

透過A3答題卷設計,各考科可依每次考試命題需要,於答題卷中適當納入部分試題內容,設計對應的作答方式。例如:混合題型可以藉由選擇題與非選擇的不同組合方式,透過連續設問,或是主題式設問,配合作答設計,引導考生作答。在非選擇題組方面,亦可透過更多樣化的設問與作答方式,提升評量層次。各科A3答題卷的樣例,可參閱本會大考中心網站公告的參考試卷所搭配使用的答題卷(https://www.ceec.edu.tw)。

🗓️ 114學年度分科測驗重要時程

114年分科測驗的考試日期是7月11日(星期五)到7月12日(星期六),報名時間為6月5日(星期四)到6月17日(星期二). 成績將於7月29日公布. 登記選填志願時間為8月1日(星期五)到8月4日(星期一). 錄取結果將於8月13日公布.

詳細時程表:

- 報名期間:: 114年6月5日 (四) 至6月17日 (二).

- 考試日期:: 114年7月11日 (五) 至12日 (六).

- 成績公布:: 114年7月29日 (二).

- 登記選填志願:: 114年8月1日 (五) 至 8月4日 (一).

- 錄取結果公布:: 114年8月13日 (三).

考生可於上述期間內完成報名手續,並於考試前下載或購買簡章,以了解詳細考試資訊。

📘 簡章取得方式

電子檔下載:可至大考中心網站下載學測、英聽、分科三合一的「114學年度考試簡章」PDF檔。

紙本購買:每本新臺幣50元,個別報名的考生可上網至大考中心網站「出版/訂購」處的「簡章專區」購買,或直接至大考中心一樓服務台洽購(臺北市大安區舟山路237號)。集體報名的考生可向所屬學校或補習班購買。