數乙回歸:社會組學生的福音與教育的務實轉向

自 114 學年度起,大學分科測驗將迎來一項重要變革——數乙考科的重新納入。這對廣大社會組學生而言,無疑是一項重大利多,標誌著他們在分發入學管道中將擁有更寬廣且更適切的選擇。過去幾年,分科測驗僅設數甲考科,這使得許多未深入修習數甲,或數學潛能更傾向應用理解的社會組學生,在選擇大學校系時倍感壓力與限制。數乙的回歸,不僅是回應了教育現場的實際需求,更代表著對學生多元智能與發展路徑的尊重,讓社會組學生能夠更有信心地報考心儀的校系,顯著提升其升學機會與適配性。

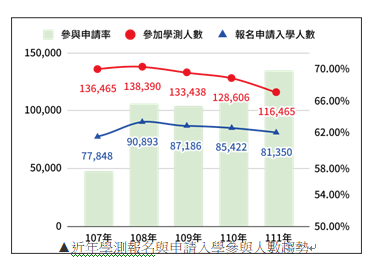

值得一提的是,近年分科測驗的競爭態勢依然激烈。以113學年度為例,分科測驗報名人數達42,141人,與前一年相近;但因分發入學名額較前一年減少約5,215個,錄取率也下降1.52%,僅剩94.62%,顯示學生面臨更大競爭壓力。這樣的情況更凸顯了數乙回歸,為社會組學生爭取更多元且公平升學機會的重要性。

參採數乙的校系概況:頂尖學府的認可與趨勢

根據目前已公布的資訊,114 學年度預計將有 158 個系組在分科測驗中參採數乙,約占整體招生系組的 10%。雖然從比例上看,似乎並非主流,但其影響力不容小覷。值得注意的是,這其中包含了眾多傳統上被視為第一類組的頂尖指標性校系,例如台灣大學的法律系、財務金融學系、國際企業學系、工商管理學系以及企業管理學系等。這些龍頭科系的率先參採,不僅為數乙的價值背書,也預示著未來可能有更多社會科學、商管、法政、文史哲乃至於大眾傳播等學群的科系,會逐步認識到數乙作為篩選工具的適宜性與有效性。這股趨勢顯示,大學端逐漸重視學生在特定數學領域的應用能力,而非僅以單一高難度的數甲作為衡量標準。

數乙考科範圍與數甲的根本差異:理論建構 vs. 應用解析

數乙考科的測驗範圍設計,更貼近社會組學生的學習軌跡與未來專業需求:

1. 10 年級(高一)必修共同數學:奠定基礎數學素養。

2. 11 年級(高二)必修數學 A 類及 B 類均關聯的學習內容:承接高一基礎,並為不同數學傾向的學生提供共同核心。

3. 12 年級(高三)加深加廣選修數學乙類:針對社會組學生的需求,進行特定主題的深化。

與數甲相較,數乙的核心差異在於其**更著重於數學知識在實際情境中的應用與問題解決能力的培養。其主要單元涵蓋:

* 機率與統計:這在社會科學研究、市場分析、民意調查、風險評估等方面至關重要。

* 數列與級數:與金融學中的複利計算、年金、貸款攤還等概念緊密相連。

* 指對數函數:常用於描述成長模型、經濟指標變化、人口趨勢等。

相形之下,數甲則更側重於抽象數學理論的建構、邏輯推演的嚴謹性,以及微積分、線性代數等高等數學的基礎,這些對於理工、醫學等領域的學術研究至關重要。數乙的內容設計,顯然更能與金融、經濟、管理、法律、社會學等領域的專業知識產生直接連結,幫助學生在進入大學後,能更快將數學工具應用於專業學習與研究中。

學生應戰策略:全方位準備建議

面對數乙的回歸,社會組學生應及早規劃,有策略地進行準備:

1. 精準定位目標校系:務必透過大學招生委員會聯合會或各大學校系分則查詢系統,仔細確認自己心儀的校系是否參採數乙,以及其佔分比重。這將直接影響你的備考策略與時間分配。

2. 強化數乙核心單元學習:針對上述提到的機率統計、數列級數、指對數等重點單元,必須進行系統性且深入的學習與理解。不僅要掌握公式和計算技巧,更要理解其背後的概念與應用時機。

3. 勤練實際應用題型:數乙的靈魂在於應用。應多方搜集並練習與金融、經濟、社會現象、數據分析等相關的應用問題。這不僅能提升解題能力,也能培養將抽象數學知識轉化為解決實際問題的思維。

4. 善用歷年試題與模擬測驗:雖然新制數乙的具體樣貌尚待分科測驗登場後才能完全明朗,但仍可參考過去學測數B的相關範圍、舊制指考數乙的經典題型,以及坊間針對新課綱數乙設計的模擬試卷。透過這些練習,熟悉命題風格、題型分配與時間掌控,逐步建立應試信心。

5. 尋求師長與同儕支持:在準備過程中,遇到困難時應勇於向學校老師請教,或與同學組成讀書會,共同討論、教學相長。良好的學習氛圍與支持系統,對長期抗戰至關重要。

6. 培養數學閱讀理解能力:數乙的應用題往往題幹較長,涉及情境描述。學生需培養快速抓取關鍵資訊、理解問題核心的閱讀能力,才能正確列式並求解。

結語:把握契機,迎接挑戰

數乙考科的回歸,無疑為社會組學生打開了一扇新的大門,提供了一個更公平、更適性的升學路徑。這不僅是對學生多元發展的肯定,也是高等教育選才機制的優化。然而,機會總是伴隨著挑戰。學生們應正視數乙的學習內容,摒棄過去對社會組數學較為輕鬆的刻板印象,投入足夠的時間與精力進行扎實準備。透過有計劃的學習、針對性的練習以及積極的應考心態,相信每位社會組學生都能在114學年度的分科測驗中,充分展現自己的數學實力與潛能,成功叩關理想的大學校系,為自己的人生下一階段奠定堅實的基礎。